~雷対策2.0~新・IoT時代を生き抜く避雷針導入GUIDE | Sponsored by株式会社落雷抑制システムズ

設備設計士が知っておくべき

「新IoT時代」に求められる

新しい落雷対策、避雷設備

とは

IT技術の進化や5Gの登場などにより、

電気通信は極めて重要な役割を担っています。

自然災害が激甚化する近年、電気通信を脅かすリスクには最大限備えておきたいところ。

予測できないリスクの最たる例が自然災害でしょう。

その中でも突発的で発生頻度も高く、

かつ規模が読めないのが「雷」です。

このサイトでは、自然災害の激甚化時代に求められる落雷対策、避雷設備(避雷針)について考えていきます。

避雷設備を検討中の設備設計士の方などはぜひチェックしてみてください。

株式会社落雷抑制システムズ

松本敏男 社⻑

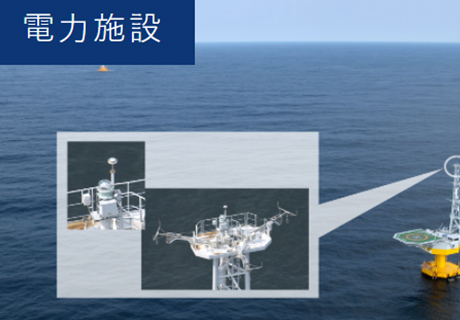

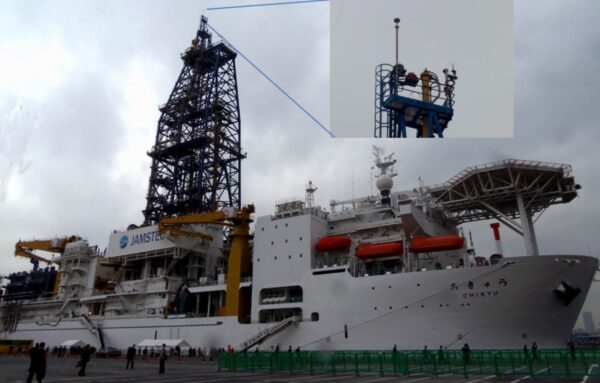

公共施設、電力施設、スポーツ施設、宗教施設、工場、鉄道/道路、ビル/マンション、商業施設と様々な施設に3300台以上のPDCE避雷針を導入。従来の雷を呼び込む避雷針とは異なり、「雷を落とさないようにする」本質的な落雷対策を提唱している。

Zenken

落雷対策調査チーム

1975年に語学教育事業をスタートさせ、現在ではITコンサルティング事業をはじめ各種事業を幅広く展開。今回は新IoT時代を生き抜くための落雷対策について、豊富な導入実績を誇る落雷抑制システムズの松本社長にお話しを伺いました。

内部対策を徹底しても、

雷サージは防ぎきれない

落雷対策には建物外部に設置する「外部対策」と建物内部に設置する「内部対策」があります。前者には避雷針、後者にはSPD(サージ防護デバイス)などが挙げられ、落雷対策はこの2つをセットで行うのが一般的です。

しかしながら、強い落雷が起きると「雷サージ」という異常な過電圧や過電流が建物内の各回線を伝って、サーバーやPCなどに悪影響を及ぼします。SPDを設置するなど誘導雷への内部対策をいくら徹底したとしても、こうした雷サージによる被害は起きてしまうのです。

雷はいつ発生するか、どれくらいの規模かまったく読めない自然災害。だからこそ、積極的に雷を呼び込むのはリスクが大きい行為と言えます。

従来の避雷針は

「人や建物を守る」のが目的

雷を積極的に呼び込む従来の避雷針は、250年以上前に発明されたものです。当時は落雷から人や建物を守るために作られ、その役割は大きく変わりませんでした。

ところが近年におけるIT技術の発達で、自宅、オフィス、学校、公共施設などあらゆる場所で電子機器が使われるようになりました。

従来の避雷針は、ITが発達した今の時代を想定して作られたものではありません。これからの時代は人や建物はもちろん、建物内部の電子機器をどう守るかが求められています。

また、雷電流は雨に濡れた地表を通る性質があるため、避雷針に落雷しても周囲の設備を故障させてしまうリスクもあるのです。周囲への影響も考えて「落とさないこと」を第一に考えるべきでしょう。